皆さんこんにちは!

木下馨です。

今回は前回の「日露戦争から学ぶ現代ビジネスとの対比−前編」の後編をお送りしたいと思います。

前編はこちらから。

日露戦争から学ぶ現代ビジネスとの対比−前編

最初にお断りをしておきますが、これはあくまで木下の独断と偏見に基づくものですので、異論&反論は承知しております。

あくまで個人の意見でありますので、その点をご了承いただけましたら幸いです。

では、現代ビジネスにも通じるところを私なりに見ていきましょう。

ゴールの設定

日露戦争での日本政府の「ゴール」は、英米に仲裁に入ってもらい「引き分け」に持ち込むことでした。

そのため、米国には時の大統領;セオドア・ルーズベルトと大学の同窓生(ハーバード大学)である金子堅太郎を送り、英国には、日銀副総裁であった高橋是清を送り、外債の発行にあたらせました。

ちなみに皆さんは、この外債が当時日本の国家予算の60倍の借金であり、借金を使って戦争が遂行されたことと、その借金完済が1986年であった事実はご存知でしたか?

また、中立国;スウェーデンでは明石元二郎大佐が反ロシア政策の諜報活動を展開し、政情不安を引き起こし極東に多くの兵を派兵しにくい状況を作りました。

皆が、それぞれの役割を演じたということでしょうか。

ビジネスの世界では「終戦」はありませんので、『ゴール設定』も大切ですが、そのゴールに到達した後の「次の一手」が企業には大切なのではないでしょうか。

例えば、「AT&T」(アメリカ電信電話会社)の目標&ゴールは「全米の各家庭に電話を」でしたが、それが達成した後は目標を失い、結局、独占禁止法で細かく分割される憂き目に合います。

同じく日本の「国鉄」も、「日本全国に鉄道網」を完成させるのが「ゴール」でしたが、結果的には赤字路線を増やし、分割&民営化になったのも「次の施策」が打ち出せなかった結果かもしれません。

また、『ゴール』は企業で言えば「ビジョン」(理念、理想像、将来の姿)があっての設定でなくてはならないでしょう。

ここで「ゴール」と「ビジョン」の密接な関係の事例をあげたいと思いますが、大企業の話をしても広く知れ渡り一般的なので、他の事例をひとつ。

皆さんは、Maytag Corporation(メイタグ・コーポレーション)という会社を知っていますか?

米国では有名な白物家電(洗濯機や冷蔵庫)メーカーで、1970年代には米国家庭の70%には同社製品の洗濯機と乾燥機が行き渡ったと言われていました。

メイタグ・コーポレーションのロゴ

ではなぜ、我々はこの会社の名前を知らないのでしょう?

Maytag Corporationは、得意分野ではないところに販路を広げ、自分たちの強みを失い、将来の姿を描けなくなったため、他企業に買収されてしまいます。

企業における『ゴール』は、自社の特性を活かしながら常に進化していかなくてはならないので、「他社の真似」をしてもそれは模倣でしかないということでしょう。

目標は「世界」

日本は、日露戦争当時、前回でお話したように「世界」から多くを学びました。

欧米と肩を並べることが目標でしたが、日露の戦いのあとは、「不敗神話」と国としての「傲りや慢心」が蔓延し、長い戦争の時代に入ります。

では、日本の企業はどうでしょう。

かつてSONYは、オランダPHILIPS社と共同開発したコンパクトディスク(C D)やウォークマン、TVでは「トリニトロンTV」などを世に出した世界を代表する企業です。

SONYは、常に世界を見ていました。

しかし、「大きな成功が失敗」につながる教訓も残してくれたのではないでしょうか?

SONYはCDの大きな成功があったため、「配信」には乗り遅れました。

画期的なブラウン管T V技術があったため、「液晶」から乗り遅れました。

また、「ウォークマン」の成功ゆえにパッケージビジネスに固執し、「iPod」のような製品についてAppleに先を越されました。

傲りや慢心があったとは言えないかもしれませんが、成功体験からの油断はあったのではないでしょうか。

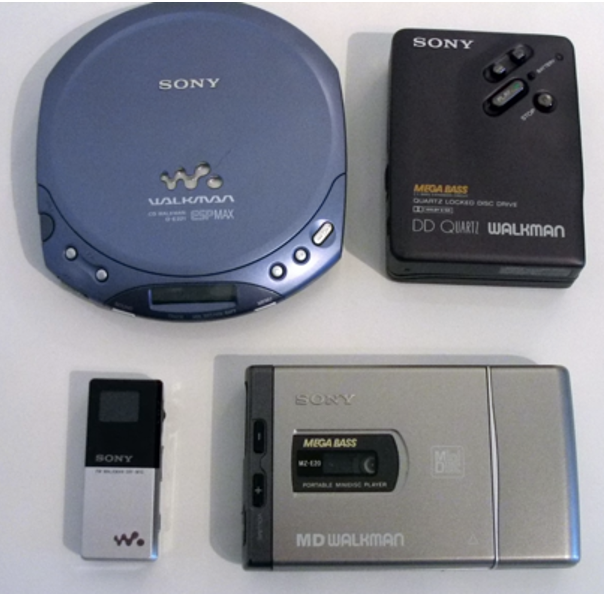

「パッケージ」にこだわったWAIKMANの数々

カセットテープ、CD、M D、メモリースティック型など

トヨタ自動車は、常に「世界」を見ていると思います。

HONDAは、米国市場では9〜10%のシェア率、日系ではトヨタについで2位です。

スズキは、インドにおいては50%以上のシェアを獲得しています。

これは、HONDAもスズキも世界を見た結果だと思います。

インドで最も売れているスズキ「スイフト」

最近、元気のない日産はどうでしょうか?

日産は「トヨタ」を見ていたのではないか、と思います。

つまり「打倒トヨタ」が目標になっていたかと。

トヨタにジリジリとシェアを奪われていく中で、その目標が失われ、外資を導入&提携していきますが、「ゴール」がブレたのではないでしょうか。

余談になりますが、私はプロ野球;中日ドラゴンズの熱烈なファンです。

ドラゴンズも長年「打倒読売(巨人)」で存在意義を示してきたと言えるでしょう。

2015年くらいまでは親会社の「中日新聞」も、中部地区の代表地方紙として全国規模の「巨艦:読売」に対抗して、ドラゴンズが勝つことで部数を伸ばし、対抗意識を燃やしてきたわけですね。

つまり目標が「打倒」でした。

しかし、新聞の部数が伸びないのは読売のせいでも、ドラゴンズの勝敗でもなく、本質的には「配信などによる社会構造の変化」なわけです。

ドラゴンズが優勝しても部数はさして変わらず、社会構造の変化に歯止めはかけられないと思った時から、「球団への情熱」が親会社からなくなったのではないかと。

だから、ドラフトでも「せめて地元の選手を」と「守りの姿勢」になっているのが今の不調&低迷になっているのではないでしょうか。

それが今の現状だと思います。

(愛あるがゆえのコメントです)

結論

日露の戦いとビジネスという、無理やり感はあったかもしれませんが、何事も「何のために」「なぜそれを行うのか」、そして、ゴールやビジョンがしっかり落とし込まれていないと、どんな国や企業も苦杯をなめ、そこから立ち上がるには多くの時間と労力がかかることは、歴史も証明しています。

そして、我々の日々のビジネスの世界でも起こっていることと思います。

私も含め今一度、「ゴール」や「ビジョン」について日々考え、見直していきましょう。

本日はここまで。ありがとうございました。